【文物中的历史】

从甘肃汉简看西北边塞农业发展

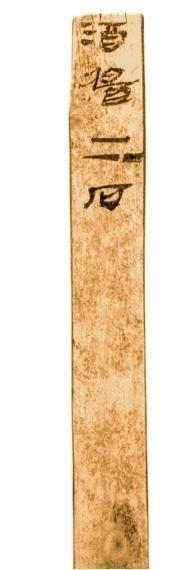

“酒酱二石”

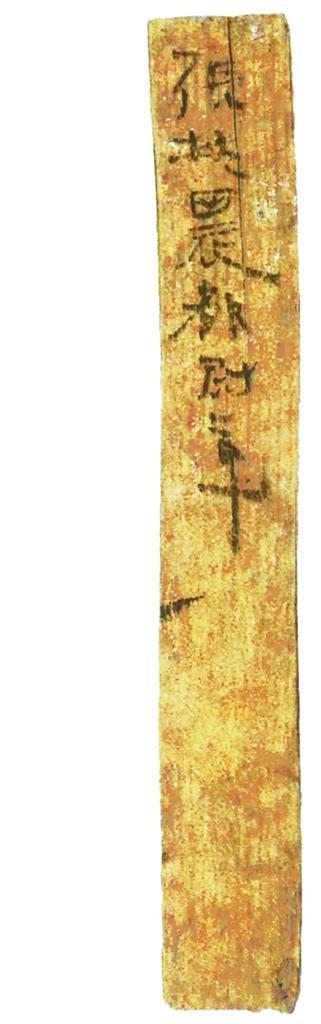

“张掖农都尉章”甘肃简牍博物馆馆藏汉简(局部)

申砚歌

汉代西北边塞地区主要指设置在河西走廊一带的张掖、酒泉、武威和敦煌四郡管辖区域。汉武帝时期为了战胜匈奴、巩固国防,在西北边塞地区实行屯田制度,此后该地区的农业逐渐发展兴盛。屯田制不仅保障了驻军的物资供应,完善了西北边塞地区军事防御体系,还为丝绸之路的畅通提供了基础保障,促进了东西方政治、经济、文化等各方面的交流。

汉代西北边塞屯田的兴起

汉代初期,河西走廊及西域等地远离中原王朝,主要生活着匈奴、羌等少数民族,其生产生活方式以游牧为主,《后汉书·西羌传》记载:“所居无常,依随水草。地少五谷,以产牧为业。”至汉武帝时期,国力强盛,为加强对西北边塞地区的管辖,解决驻军粮草问题,保障边疆稳定,汉武帝开始在此屯田戍边,实行“以农养军,以战护农”政策,由此拉开了西北边塞农业发展的序幕。河西地区是汉代西北边塞地区规模最大的屯田区,公元前102年,汉武帝“益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北,置居延、休屠以卫酒泉”,仅居延、休屠两处的戍卒就多达18万人,对该地区屯田的支持力度可见一斑。

汉武帝时期,还在西北边塞设置主管屯田农业生产的专门长官——农都尉,“主屯田殖谷”。汉简中多有记载,如肩水金关汉简“张掖农都尉章”(73EJT25:65B)、“张掖农都尉赏水”(73EJT25:65A)。农都尉下设有农令、部农长、农亭亭长等职官,具体的农业生产者主要由戍田卒、庸卒和弛刑士等构成。

大规模屯田的实施与发展

汉昭帝时期,西北边塞地区的农业得到了进一步的重视和大力推动,政府采取了水利设施建设等一系列有效的政策措施,粮食产量显著增加,极大促进了当地经济和社会的繁荣稳定。据居延汉简记载:“(昭帝)始元二年戍田卒千五百人,为骆马田官穿径渠,乃正月己酉淮阴郡。”(303.15+513.17),当时修筑沟渠的戍田卒有1500人,可见当时河西地区在河道开渠引水、浇灌作物已形成了较大规模。

汉宣帝时期,为了进一步巩固边防和发展农业,下令扩大屯田区域,增加屯田士卒数量,“以兵屯田”。悬泉汉简中“神爵四年十一月癸未,丞相史李尊送护神爵六年戍卒河东、南阳、颍川、上党东郡、济阴、魏郡、淮阳国诣敦煌郡、酒泉郡”。(I90DXT0309③:237),敦煌郡、酒泉郡等地的戍卒不但来自全国多个地方,并由专职官员护送。另一方面,为了提高农业生产效率,官府积极推广先进的农具和耕作技术。例如,全面推广“代田法”“耦犁”等耕作技术,引入中原先进的铁质农具,显著提升农耕效率。在人员管理方面,加强对屯田卒的考核和激励,对于产量高的屯田卒给予丰厚的奖励,激发了他们的生产积极性。这一系列举措使得屯田规模空前扩大,粮食产量大幅提高。到汉平帝时,河西四郡的居民多达28万人,屯田戍卒22万人,经营土地120万亩,呈现出“人民炽盛、牛马布野、谷稼殷积、军粮饶足”的景象。

农业发展与丝绸之路的相互促进

丝绸之路的真正形成始于张骞“凿空”西域。汉代西北边塞地区的屯田发展与丝绸之路的开通形成了深度互动,两者通过物种传播、技术革新与经济网络构建等,共同推动了西域地区的开发与文明交融。丝绸之路不仅为中原农业文明注入活力,更通过边塞农业的规模化经营,为丝绸之路贸易提供了物质与战略支撑,形成“以农固边、以商促农”的良性循环。

一方面,边塞农业体系为丝绸之路提供了基础的物资保障。丝绸之路上设置有很多“驿置”机构,专为过往使节、商队提供必要的物资补给,保障了丝绸之路的畅通与繁荣。悬泉汉简《过长罗侯费用簿》记录了悬泉置接待长罗侯随行人员在途经歇住期间食用了酒、牛肉、羊肉、鱼肉、米、豉、酱等,丰富的食物品种和大量供给,离不开当地屯田生产的粮食支撑。另一方面,农业技术革新促进了物种交换与技术传播。丝绸之路的开通加速了农业物种与技术的跨区域流动。汉王朝的粟、黍、桑麻等作物与西域的葡萄、苜蓿、石榴等作物实现双向传播。悬泉汉简多有苜蓿的记录,如“十二买目(苜)宿(蓿)食马”(I90DXT0206②:5),苜蓿因耐旱特性作为边塞屯田的理想饲料被成功引入,解决了汉军战马饲料短缺问题。

随着屯田规模的不断扩大,汉代西北边塞的农业产出日益丰富,除了满足军队和当地居民的基本需求外,还产生了大量的剩余产品,同时还催生了手工业的兴起。汉简记载“度用豉半斗”(EPT4:106)、“酒酱二石 官□自取”(73EJT24:44)等,西北边塞依托屯田制度所积累的余粮,积极发展“豉、酱、酒”等农副产品。该地区还先后出现了“木工”“水工”“犁工”“锻工”“削工”“车工”等职业。因此,当地生产的粮食、布帛、手工艺品等,通过丝绸之路被运往西域,换回了马匹、香料等异域商品。汉简中多有“出钱九十买肉十八斤”(I90DXT0114③:8)、“出百卅沽酒一石三斗”(EPT51:223)、“归到觻得卖鱼”(73EJT23:723A)等具体的交易行为记录,生动地描绘了农业经济与商业贸易相互依存、相互促进的场景,这些多样化的商品,通过丝绸之路远销各地,成为连接中原与西域的重要物质纽带,极大地促进了区域经济的繁荣。在此期间,不同民族、地域的商贾、使节、僧侣往来频繁,带来各自的文化、宗教和不同的艺术风格,促进了各地的文化交流,进一步推动了丝绸之路沿线地区的文明交融与发展。

甘肃汉简,这些沉睡了千年的简牍,不仅记录了汉代西北边塞的屯戍生活,更无声地诉说着一个事实:凿空西域的伟业,离不开耕耘绿洲的汗水;丝绸之路的繁华,根植于农业文明的沃土。汉代西北边塞地区的屯田发展证明了农业的稳固是边疆繁荣的基石,丝绸之路的畅通推动了农业的发展,二者相辅相成,铸就了汉代西北边塞的辉煌。

在军事防御层面,有效解决了边疆驻军的粮草供应难题,减少了对从中原进行长途转运的依赖,并依托屯田区构建起立体防御体系。在经济开发方面,有力地推动了中原农耕技术与水利工程向西北边塞地区的传播,促使河西四郡的耕地面积得以增加,实现了游牧区向农业区的转型。在民族融合方面,屯田军民与西域各族的互动交融,使中原文化与西域文化深度融合,为多民族国家的统一奠定了基础。在社会安全稳定方面,充足的粮食供应让屯田卒和居民安心从事生产,让戍边将士没有后顾之忧,维护了西北边塞的安全和丝绸之路的稳定。

(作者单位:甘肃简牍博物馆)

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年03月31日甘肃汉简珍品亮相辽宁省博物馆

- 2025年03月18日【书评】从敦煌汉简里看到你和我

- 2025年01月16日武威市6名书法家作品入选“简上汉风——全国汉简书法名家邀请展暨院聘书法家作品展”

- 2024年10月31日【文化·博物】地湾汉简:再现两千年前河西汉塞戍边生活