甘肃省传统书画装裱与修复技艺代表性传承人张文军——

指间烟云 纸上春秋

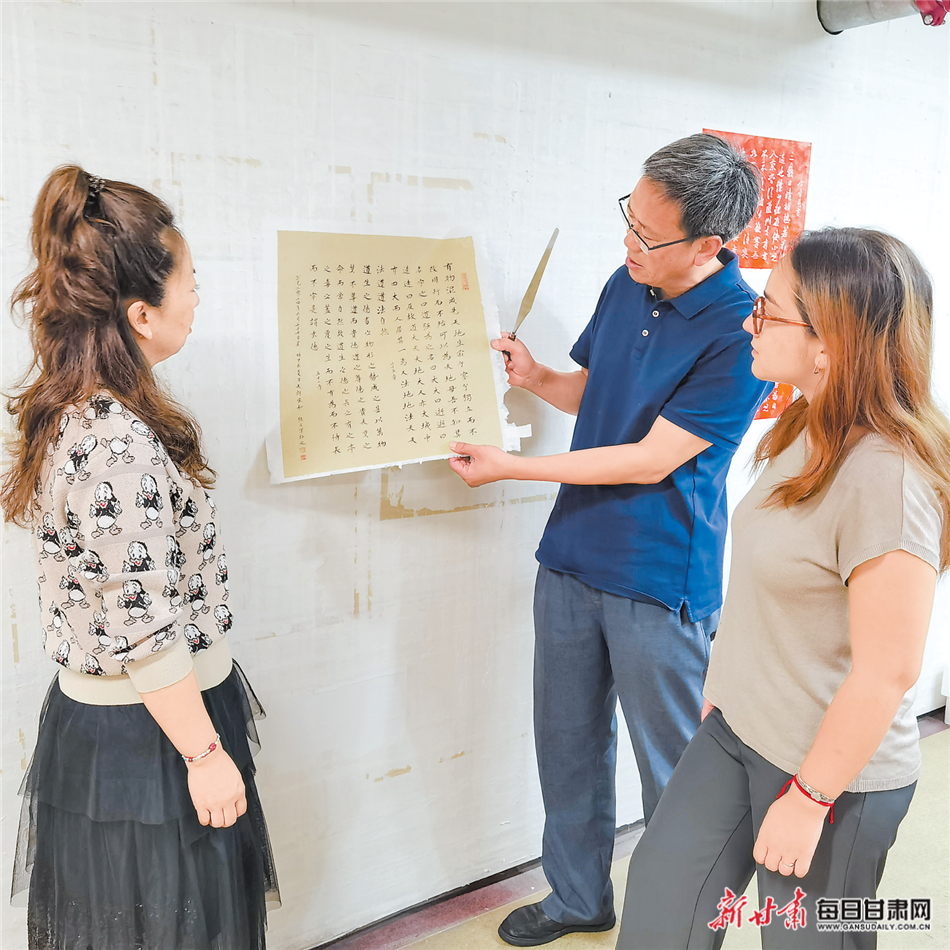

张文军(右二)为学生讲授纸质文物修复知识。

张文军正在查看已破损的纸质文物。

新甘肃·甘肃日报记者 杜雪琴

作为中华优秀文化重要载体的古籍、字画、文献、档案等纸质文物,在中华民族五千年的文明长河中,浩如烟海。

当人们翻阅一本古籍名典,欣赏一幅古字画时,也许只感受到超越历史时空的厚重文化和精湛艺术,而很少联想到这些宝贵且易损的纸质文物,是怎样经过历代能工巧匠的保护和修复,才如此完好地保存至今。

历经千百年的岁月洗礼,一些纸质文物会出现不同程度的损坏。多少年来,一批为数不多但却具有“炼石补天”技艺的能工巧匠,为修复这些受损的纸质文物而甘守寂寞、默默付出。

甘肃省非物质文化遗产传统书画装裱与修复技艺代表性传承人张文军,就是其中的一位。

张文军专心工作。新甘肃·甘肃日报记者 杜雪琴

从糊口的手艺到热爱的事业,装裱学徒成长为技艺传承人

泛黄的古籍平摊在工作室偌大的红色桌面上,张文军正小心翼翼地用专业工具蘸着糨糊,将薄如蝉翼的补纸,填补在书叶的一个个小虫洞里,再一点一点剔除多余部分。他手中的特制软毛刷,在书叶上轻轻刷着,如轻风拂过一片发黄的树叶。

记者见到张文军,猛然间感觉他花白的头发,似与发黄的古籍有一种不言的默契。

“从最初拜师学习装裱到现在从事纸质文物的保护与修复工作,已有30多年了。”张文军说起话来语调缓慢。

1992年,在兰州读完高中的张文军,正寻求谋生之路时,有朋友介绍他拜师甘肃省工艺美术大师陈一珀,学习传统书画装裱技艺。

当初对装裱行当还十分陌生的张文军,“就想着学一门能糊口的手艺。”

传统书画装裱与修复是我国流传近两千年的独特传统技艺。它是为书画艺术品美化展示、使之更好保存而创造的装饰艺术,就好比给书画作品穿上一件好看而耐用的衣裳。

书画装裱既需要掌握传统的技艺技能手法,更需要培养装裱者足够的细心、耐心和匠心。张文军怀着一颗虔诚的心,沉下心来踏踏实实、规规矩矩做起了学徒。

陈一珀在装裱书画作品时,张文军在一旁认真观看。如何打糨糊,如何托裱画芯,如何镶覆和砑装……每一个步骤,他反复揣摩,熟记于心,融会贯通。

而作为一名学徒,在每天必须认真学习的同时,还要做好各项杂务,张文军手勤腿快,从不偷懒。

就这样,一学就是4个年头。

这4年,张文军的高中同学,有的读完了大学,有的经商赚了钱,而他学到了一般人看不在眼里的装裱手艺。

张文军不仅对在甘肃独特自然环境条件与人文生活特性中形成的书画装裱艺术——“陇裱”技艺熟练掌握,也广泛涉猎了不同时代和不同地域水陆画装裱等各式技艺。

“你自己出去闯吧!”临走前,师父送张文军一句话:“十年磨一剑”。

离开甘肃省工艺美术厂,张文军凭着一技之长,到西北师范大学美术系装裱室,从事书画装裱工作。

“自从与书画装裱结缘,就越来越喜欢这一行。”在书画装裱之余,张文军经常会去省图书馆,借阅自己喜欢的各种书籍大量阅读,尤其对有关书画装裱和古籍修复的书籍更是求知若渴。

2007年,张文军有机会赴北京学习古籍修复,得到国家图书馆国家古籍修复非物质文化遗产代表性传承人杜伟生和故宫博物院国家古书画修复非物质文化遗产代表性传承人徐建华的亲自指点。

“老师一边演示,我一边看着学。难得一遇的专家现场传授,让自己的眼界开阔了不少。”张文军回忆。

机会总是留给有准备的人。2009年,甘肃省图书馆重新恢复古籍修复工作,古籍修复方面的人才紧缺。2010年,张文军作为特殊人才被引进到甘肃省图书馆工作。

在省图书馆,张文军申报了《甘肃省图书馆古籍纸张调查分析》项目,用两年时间,研究了省图书馆最核心的一批古籍,发表了两篇论文。他申请的《敦煌经卷装裱工艺传承与保护修复研究》甘肃省哲学社会科学规划项目,目前也已结项。

通过多年的工作实践和系统性研究,张文军对于古籍、字画、文献等纸质历史文物的鉴定、保护和修复,有了深入的认知与独到的见解。

因为工作所需,2022年,张文军又调入甘肃省博物馆工作。省博物馆专门成立了甘肃省技能大师纸质文献、艺术品保护与修复工作室,让张文军有了更大平台。

经过多年的不懈努力,张文军两次获甘肃省工艺美术“百花奖”一等奖,2016年被授予“甘肃省工艺美术大师”称号,2023年被认证为传统书画装裱与修复技艺代表性传承人。

王氏宗谱修复前后对比。本文图片除署名外均为资料图

每一次古籍字画的修复,都是与著作者的心灵对话

张文军家珍藏着一幅民俗画。画中孩童赶着几头驮着玉米的毛驴回家,周围是金灿灿的玉米田,生动描绘出秋收景象。

这幅画是从垃圾桶里“抢救”出来的。

原来,这是一幅我省著名画家、西北师范大学美术学院教授李葆竹早期的作品,因保存不善,画作已成碎屑。李葆竹认为再无法修补,便丢进了垃圾桶。

但老画家觉得扔了实在有点可惜,又捡回来了:“如果你能修好,就送给你。”李葆竹把已碎成渣的画交给张文军,同时也把一份信任交给了他。

为了对这幅画作进行抢救性保护修复,张文军几次拜访李葆竹,了解作画时用的纸张、颜料和绘画技法,甚至这幅画在存藏和展示过程中发生的事情。

分析检测、色料加固、清洗去污、拼接揭背、补纸托芯、补色全色……张文军用了大半年的时间,完成了这件画作的修复。

有人认为纸质文物的保护与修复,不过是一种修修补补的雕虫小技。但在张文军看来,这是一项极具专业性、技术性和艺术性的工作。

正如《装潢志》里所讲:“良工需具补天之手,贯虱之睛,灵慧虚和,心细如发。”如果没有高超的修补艺术,很难把破旧不堪的古书修复如昨。

2023年,省博物馆将一本关于家族文化传承的“书砖”文献交给张文军修复。

由于水湿、发霉、长锈等致损因素,这册文献已看不出本来的面貌。纸张基本糟朽,全部粘在一起,张文军拿在手里,“感觉是一块沉甸甸的砖,书里的内容和信息均无法辨识。”

“古籍修复和大夫看病一样,需要找到病因,才能辨症施治。”张文军仔细查明损坏程度、原因,了解书本年代、纸张,准备修复材料、工具……虽然做了充分的准备,但着手修复这册古籍时,他还是感觉到了很大压力。

古籍修复主张“不遇良工,宁存故物”,如果修复不当,只会越修越坏。

修复中,用蒸笼蒸、冷水泡,在薄如蝇翼的文献册页上清洗除污,又不使原文献受到新的损伤,最大限度地保存文物的原始状态。其难度可想而知。

张文军以《庄子·徐无鬼》里“运斤成风”的故事借喻纸质文物修复的技巧之难:“既要以成风之斧削去鼻端薄若蝇翼之垩,又不能伤鼻。”

以书页的“溜口”为例,要逐页地用极薄的棉纸条将书页补缀连好,还要喷水、压平、晾干、捶平,每一环节都需要耐心。

“这只不过是修复工作中,书页修正的一个前列工序。”张文军早已习惯了这样枯燥、繁琐的工序,并沉浸其中。

历时3个年头,到今年5月底,张文军才完成这册古籍的修复。现在,从修复后的古籍中清晰地看到,这是一本清代光绪年间的王氏宗谱。

每当一册严重损坏的古籍在张文军手中“修旧如旧”时,那些沉睡在典籍的文字再次被赋予新的生命力。

而每一次的古籍修复,都是一次对前人的亲密寻访,是一次跨越时空的心灵对话。“在修复过程中,我可以通过这些古籍文献了解古人的想法,看看古人是如何理解并用文字图案记录他们所处的那个时代和世界的。”

多年来,张文军修复、装裱的纸质文物文献、书画作品已有万余件。这些作品时间跨度从唐宋元明清一直到今天。

在时光的长河里,张文军修复的不只是脆弱的纸质文物,更是在数字化浪潮中破解愈发珍贵的文化基因传承密码。

张文军传授纸质文物修复技艺。

让更多人认识到,纸质文物修复与保护是一件很有意义的事

古籍文献因书写、印刷的时代不同,所用纸张的材质也大不相同。作为一名古籍修复工作者,必须要学会看纸、识纸、懂纸。

张文军对纸张有着特殊的“情结”。除了在学习中不断掌握古籍旧纸的性能外,张文军还留心搜集和研究我省传统纸张实物。

据考古发现,我国现存最早的纸张,就是在甘肃省天水放马滩出土的放马滩纸。考古专家还曾在甘肃居延肩水金关西汉烽塞遗址发掘中发现了麻纸。历史上,我省陇东、河西等许多地方都有过利用传统工艺手工造纸的作坊。让张文军颇为感叹的是,随着历史的变迁和先进造纸术的大量应用,这些手工纸作坊已无遗迹可寻。

1993年,一次回老家途中,张文军在卖旧书的地摊上偶然发现了一册用武威当地出产的手工纸张抄写的民国文献。

“当时就花钱买下来了。”出于职业本能,张文军收藏了自己的第一册纸质文献,也开始了对西北地区纸质文化特性和历史造纸工艺、造纸原料、纸张使用特征的研究。

通过查阅文献,张文军了解到,1941年张大千路过武威,采购了一批武威麻纸,带到敦煌,用于敦煌壁画临摹。

也就是从研究武威造纸历史起,张文军开始搜集实物、查询文献、走访当地老人,系统研究甘肃造纸用纸历史特征及社会价值。

别人眼中的“废纸”,都是张文军眼中的“宝贝”。

从包装、制衣、做伞、民俗剪纸等人们的生活用纸,到契书、账册、书信等文化用纸,30多年间,张文军收集了100多种的纸张,其中,甘肃境内的纸张就有50多种。

“这些都是我们研究纸文化的珍贵资料。”张文军说,“每次讲座、授课,我都是从纸文化讲起。”

张文军不仅是我省传统书画装裱与修复技艺代表性传承人,也是纸文化的研究者和弘扬者。

让张文军担忧的是,现在我省从事纸质文物修复与保护传统技艺的人很缺乏,当年和他一起学习装裱的百余人,大多都已改行。

纸质文物修复与保护技术的传承发展,离不开一代代人的薪火相传。多年来,张文军精进自己技艺的同时,尽己所能带徒弟。

这些年,张文军带出来的徒弟有50多人,有一多半还在从事字画装裱和纸质文物修复。

2023年,省博物馆启动师承制工作,张文军作为纸质文物保护与修复方面的专家,收了5名徒弟,带他们进行系统学习纸质文化和文物修复。

现在,张文军还有一个新的身份:甘肃省博物馆研学指导老师。他经常要给来博物馆研学的孩子讲授纸张文化,带孩子们体验纸张修复的非遗技艺。

“让越来越多的孩子了解纸质文物修复与保护,是一件很有必要,也很有意义的事。”

采访结束时,张文军先生端坐于修复台前的身影,恍若是古卷中走出的守灯人。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年06月09日《祁连山的呼吸:保护和修复河西走廊生态文化报告》出版

- 2025年05月22日【强信心 看发展·高质量发展调研行】麦积山石窟文物修复团队:巧手匠心触摸“光阴的故事”

- 2025年04月11日甘肃省图书馆入选第二批国家级古籍修复中心

- 2025年02月10日甘肃省图书馆入选第二批国家级古籍修复中心名单