6月17日,历时9天的“全球兰大”历史文化学院赴英国短期访学项目圆满收官。在历史文化学院敦煌学研究所史志林副教授带领下,由9名硕博研究生和3名本科生组成的学术团队,自6月8日至17日访问伦敦、牛津、剑桥三地顶尖学术机构,参访伦敦大学学院、牛津大学、剑桥大学、伦敦大学亚非学院图书馆、剑桥大学图书馆、剑桥李约瑟研究所图书馆、英国图书馆、皇家亚洲学会等单位,成功举办“兰大-剑桥丝路青年论坛”,完成12场专题学术讲座,实现国际学术资源与西北特色研究的深度对接。

学术参访:深耕国际学术资源

6月9日,团队首站在兰大校友、伦敦大学亚非学院(SOAS)倪楠博士的引导下参访图书馆;随后赴伦敦大学学院(UCL)考古学系座谈交流,庄奕杰教授、庞睿博士组织考古系6名博/硕士生与兰大师生交流座谈。同时参观了植物考古实验室。史志林老师系统介绍兰州大学敦煌学研究所在敦煌文献整理、丝绸之路历史文化等领域成果。午间,团队与《中亚历史学刊》总编Lars Peter Laamann(劳曼)副教授见面交流。

6月10日,团队参访牛津大学历史系,在历史系代莹博士、经济系博士生董照、考古系博士生Jay Mok接待下开展座谈。史志林老师重点推介西北边疆历史地理学前沿成果及敦煌文献研究进展。

6月11日,团队联合复旦大学史地所张晓虹教授、王大学教授、刘威博士后参访剑桥大学图书馆。中文部主任何妍博士展示现藏珍本;富青柏老师详解特藏查阅规程;地图部主任Anne Taylor女士介绍馆藏中国古地图情况。

6月14日,团队前往英国博物馆参观,团队成员先自行前往各个展厅进行参观,随后牛津大学访问学者、中国国家博物馆研究馆员李翎老师受邀到博物馆为团队成员讲解犍陀罗文物。此行启发了学生探索跨文明艺术传播的学术路径。

伦敦大学亚非学院(SOAS)图书馆合影

伦敦大学学院(UCL)考古学系交流座谈合影

牛津大学历史系交流座谈合影

剑桥大学图书馆合影

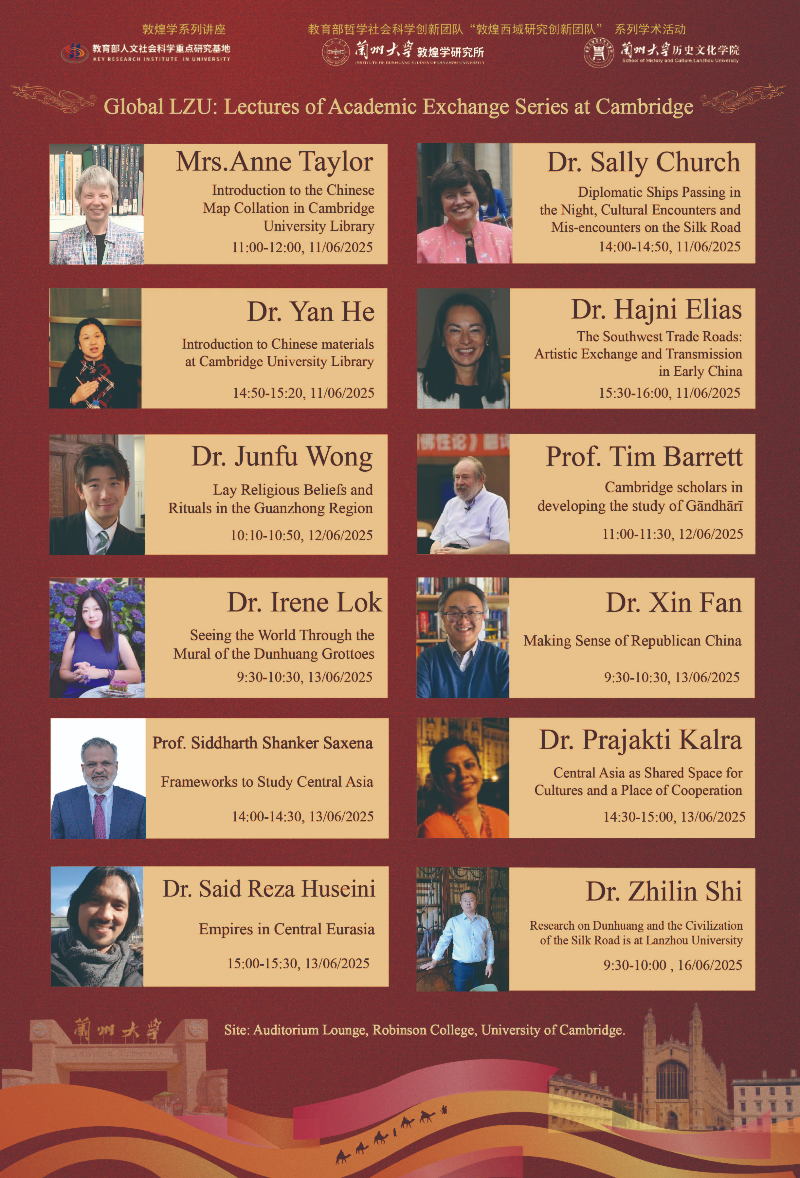

学术盛宴:十二场专题讲座

在文献技术方面,剑桥大学图书馆地图部主任Anne Taylor女士详解中国古地图检索体系;剑桥大学图书馆中文部主任何妍博士梳理剑桥中文特藏数字化路径。

在丝路研究前沿方面,剑桥李约瑟研究所Sally 博士运用GIS技术还原15世纪使团“擦肩而过”时空轨迹;剑桥大学东亚系Hajni Elias博士提出“新月形文化传播带”理论挑战中原辐射模型;剑桥大学Prajakti博士以13世纪的蒙古帝国为背景,剖析蒙古对于充满活力的欧亚文明的贡献,认为至少从蒙古时代开始,以北京为政治中心完成了一次对于亚欧大陆的整合。

在宗教艺术解析方面,剑桥大学Robinson学院访问学者Irene Lok(骆慧瑛)博士提出莫高窟“壁画大都会”概念;剑桥大学Wolfson学院黄君榑博士通过造像碑还原魏晋宗教仪式场景。

在学术史建构方面,伦敦大学亚非学院Tim Barrett教授系统梳理剑桥犍陀罗语研究谱系;剑桥中亚论坛主席Montu教授批判性解构“中亚”研究框架;范鑫博士反思长期以来以革命为中心的近代历史叙事,尝试从全球史的研究视野理解中国近代历史。剑桥大学/普林斯顿大学Reza博士通过线上讲座基于多语言文献梳理中亚帝国史脉络。

史志林老师系统回顾访学成果,强调“多语言文献+跨学科方法”对丝路研究的关键价值,推介兰大在敦煌文献、西北环境史等领域标志性成果。

学术讲座海报

学术讲座集锦

青年论坛:学术新思想的国际舞台

6月16日,“Youth Forum: Making a Bridge of Academic Friendship”(兰大-剑桥丝路青年论坛)成为此行亮点。本次论坛由兰州大学敦煌学研究所史志林副教授、剑桥大学/普林斯顿大学博士后Reza博士、剑桥大学Robinson学院访问学者Irene Lok(骆慧瑛)博士共同召集,吸引了来自兰州大学、剑桥大学、比利时根特大学、中山大学、西北民族大学等多所高校的18位青年学子参与。论坛邀请了西北民族大学敖特根教授、剑桥大学Moutu教授、剑桥大学Prajakti博士、牛津大学访问学者李翎研究员、剑桥大学东亚系张玲副教授、剑桥大学/普林斯顿大学Reza博士、兰州大学史志林副教授担任评议人。

18位青年学者分享的研究涵盖敦煌学、丝路艺术、历史地理等多个领域。

兰州大学一方,博士生王梓璇通过毗尼心与莫高窟196号洞窟探讨了敦煌戒律文本的实践价值;孟佩君通过回鹘语摩尼教文书Mainz 317探讨了中亚黠戛斯地区摩尼教信众对漠北回鹘的影响;雷艺凡揭示8-10世纪敦煌粟特石氏家族佛教实践。硕士生夏吉珑通过敦煌古藏文写本P.t.44莲花生所降伏四女神的研究,揭示了藏地鬼神体系的演变过程;黄佳佳对英藏明清日用类书进行了系统整理,探讨了其跨文化交流价值;张旭探讨了甘肃黄河古渡口与丝绸之路的互动关系;麦颖欣通过分析六至九世纪关于突厥使用和描写箭的文献,阐述了突厥箭崇拜的文化与外交意义;冯佳乐则以黄文弼所获文物为例,探讨了汉唐龟兹地区的文化交融;吴寒以楼兰为例,探讨了西汉西域战略与汉匈博弈。本科生夏依琳通过对比莫高窟与克孜尔石窟的壁画,分析了《婆罗门施身闻偈本生》的文化流变;陈言冰聚焦丝路研究与中国西北区域,梳理了西北边疆研究的学术脉络;魏宗志系统整理了剑桥大学图书馆藏中国古地图,为相关研究提供了基础资料。

西北民族大学博士生袁嘉对敦煌文献《肃州防戍都状》进行了文本校勘与解读;敖清泉回顾了40年来的《金刚经》研究,提出了未来研究方向。

剑桥大学一方,博士生石一君研究了西南官话的多样性及其形成历史;博士生罗彰凯以聚焦伊丽莎白时代剑桥大学的“礼仪改革”,分析了英国社会转型期的治理模式;博士生Ayur Zhanaev以内蒙古巴彦浩特为例,强调了巴彦浩特在丝路交通中的枢纽地位。本科生Sophie Chan从性别视角重新审视了古希腊与古罗马社会中的女性地位。

青年论坛海报

会场合影

文献攻坚:珍稀资料实地调研

6月11日—16日期间,团队成员在剑桥大学图书馆查阅珍本类书、馆藏地图以及稀见藏文文献,为自身研究方向的深化提供文献支撑。

6月17日,团队在皇家亚洲学会调阅Catalogues and Lists of Asiatic Material(GB 891 SC7)、European Consortium for Asian Field Study(GB 891 OS25)等众多珍贵的独家档案资料;系统收集中国西北历史地理、近代国际汉学核心史料。

当天,团队与剑桥大学访问学者骆慧瑛博士、西北民族大学2名博士生组队前往英国国家图书馆查看敦煌文书,IDP项目组成员Melodie Doumy(杜美乐)和谢函霖老师特调敦煌吐鲁番文书原件供团队现场研读。王梓璇介绍S.5894号文书的抄写特点;雷艺凡分析S.3259《忏悔灭罪金光明经传》冥界叙事结构;孟佩君解读Or.8218/133摩尼教小斋日赞美诗残片;夏吉珑介绍古藏文文书IOL Tib J 732的故事文本;张旭介绍S.11608 S.11609号写本的档案内容;黄佳佳介绍S.2072是《琱玉集》别本;麦颖欣阐释S.2144《韩擒虎话本》内容意涵;魏宗志考证S.6014《兴平县地志》唐代地理记载。

英国图书馆查看敦煌文书合影

皇家亚洲学会查阅文献

此次访学交流不仅是兰州大学“双一流”学科建设对外交流的一次探索,更是兰大青年学子在敦煌学、丝绸之路历史文化研究领域的一场国际化交流。敦煌与丝路文明的学术血脉,正通过这样的交流对话从黄河之滨一直流到康河/泰晤士河之畔,也正焕发出新的生机。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年04月30日“甘肃省非物质文化遗产研究基地”在兰州大学挂牌成立

- 2024年04月17日纪念《黄河大合唱》首演85周年 兰州大学专场音乐会举行

- 2022年06月07日兰州大学“传统村落活化项目”入选“春雨工程”

- 2022年01月12日“中欧丝路审美文化双边论坛”国际会议在兰州大学举办